近日,我校电气与自动化工程学院高电压与绝缘技术团队青年教师还献华在功能介电复合材料研究领域取得系列新进展。相关成果分别以“Multi-Stimuli-Responsive Dielectric Composites: Composition–Structure–Nanoscale Mechanism–Function Framework for Dynamic Dielectric Engineering”和“Charge dynamics engineering sparks hetero‐interfacial polarization for an ultra‐efficient microwave absorber with mechanical robustness”发表在国际著名学术期刊《Advanced Functional Materials》和《Small》上。

介电材料通过调控电场分布、储存电能以及传递电磁信号,在电子与电磁系统中发挥着核心作用。它们被广泛应用于电容器、天线、传感器、绝缘系统以及高频通信器件中,其性能直接影响能量密度、响应速度、电磁兼容性及系统整体稳定性。传统上,介电材料研究主要集中于提升静态性能指标,如介电常数、绝缘强度与热稳定性,以保证稳态工况下的可靠运行。然而,随着柔性电子、智能通信与多功能电磁装备的快速发展,介电材料的性能需求正被重新定义,新一代应用亟需材料具备可调控、可响应的动态介电特性。

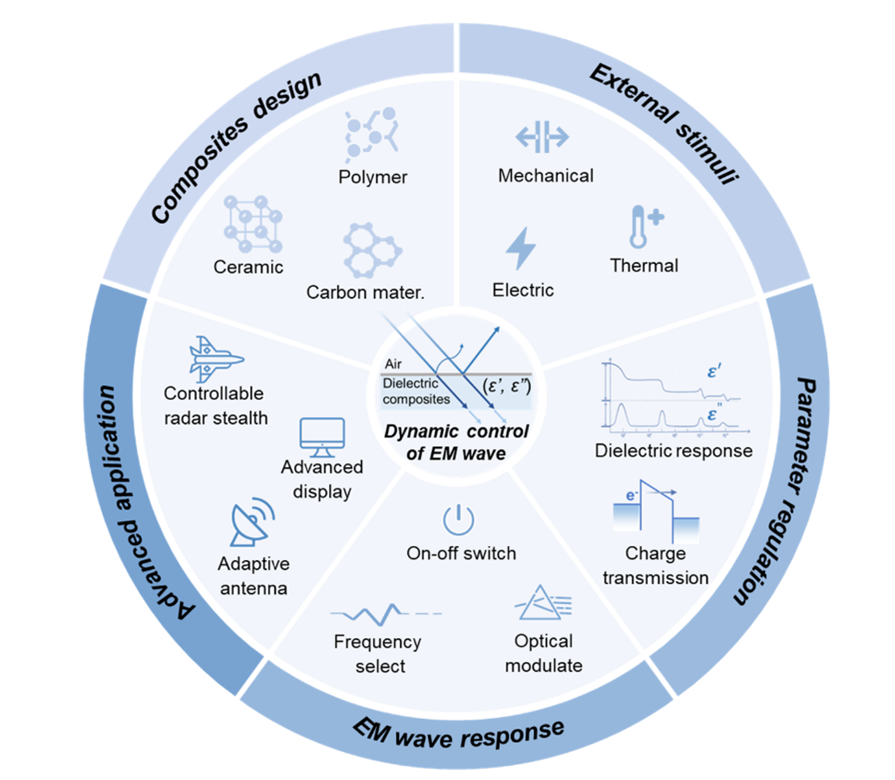

针对这一前沿方向,电气与自动化工程学院高电压与绝缘技术团队青年教师还献华联合复旦大学吕华梁教授、北京化工大学贾晓龙教授等研究团队,系统梳理了外场刺激响应型复合材料在动态介电工程中的研究进展,提出了“组成–结构–纳米机制–功能”的多尺度设计框架,揭示了电、热、力等多物理场作用下介电复合材料极化特性、电荷迁移与界面重构等动态调制机理。研究从材料设计逻辑、微观机理到介电性能动态调控策略进行了系统总结,并展望了未来基于多尺度建模与人工智能辅助设计的研究方向。该成果为构建具有实时可调性、可编程性和多功能集成的下一代智能介电复合材料提供了理论基础和设计思路。

图1动态介电复合材料的设计策略、调控机制与应用领域

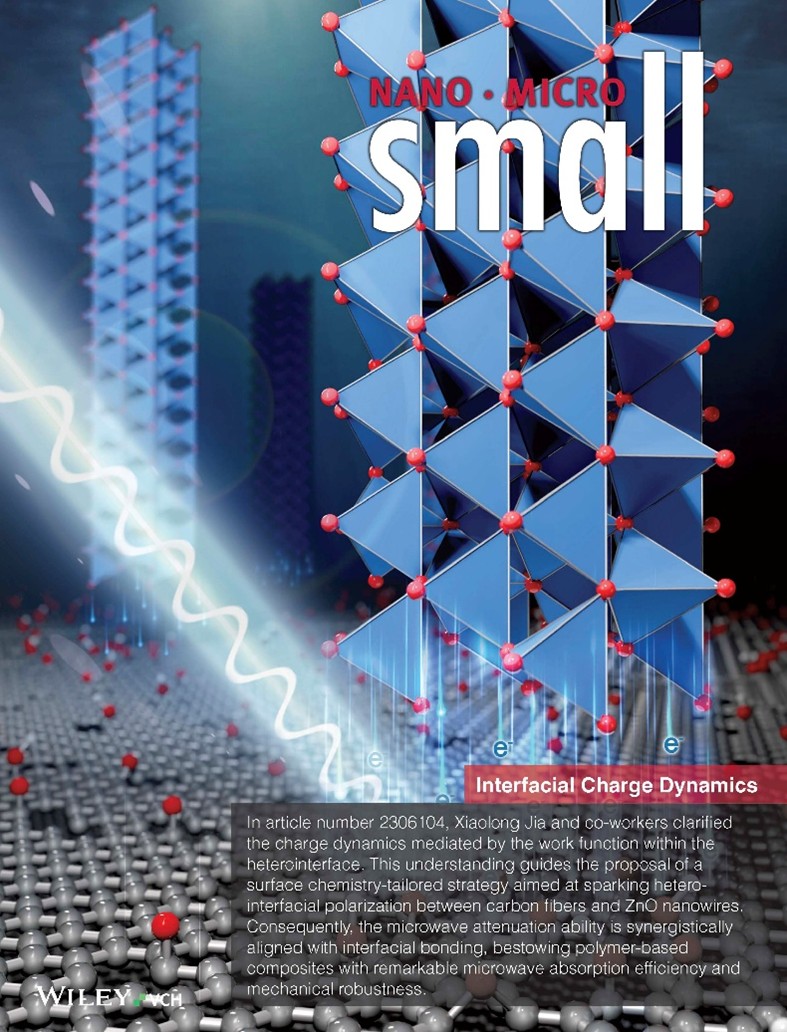

在先进介电复合材料设计方面,该团队提出了一种基于界面电荷迁移的极化强度调控策略。该研究首先通过引入氧化锌纳米线界面相以协同实现碳纤维增强环氧复合材料的阻抗匹配优化、电磁损耗增强、界面结合强化;同时,通过精细调控碳纤维表面化学官能团,进一步强化碳纤维–氧化锌界面电荷迁移能力,从而实现极化强度与界面结合的协同提升。该策略有效解决了介电性能与机械性能之间的矛盾,实现了先进结构-功能一体化复合材料的设计与制备。

图2 基于界面极化调控策略的结构-功能一体化介电复合材料

以上研究工作得到了国家自然科学基金、中央高校基本科研业务费以及安徽省自然科学基金等资助。

论文链接:

https://doi.org/10.1002/adfm.202521845

https://doi.org/10.1002/smll.202306104

(还献华/文 还献华/图 冯航/审核)

责任编辑:雷磊