近日,我校孙毅副教授、项宏发教授团队与宁德新能源科技有限公司(ATL)负极团队以及宁德师范学院王佳伟博士合作,在国际能源材料领域著名期刊《Energy & Environmental Science》(IF=30.8)上发表题为“In-situ Homogenized Fluorination Strategy via Active Prelithiation Enabling LiF Solid Electrolyte Interphases for Stable Silicon Anodes”的研究论文。团队成员刘洋硕士生为论文第一作者,材料科学与工程学院孙毅副教授、项宏发教授、以及宁德师范学院王佳伟博士为论文共同通讯作者,合肥工业大学为第一通讯单位。

硅负极因其高达3579 mAh g⁻¹的理论比容量(约为传统石墨负极的十倍)和0.4 V(vs Li/Li⁺)的低锂化电位,被公认为是下一代高能量密度锂离子电池的负极材料。然而在大规模实用化之前,其仍有两大挑战需要解决:一是循环过程中巨大的体积变化(>300%),造成硅颗粒开裂及从极片上粉化脱落。另一个是硅颗粒表面不稳定的固体电解质界面(SEI)反复重构,致使电池中电解液持续分解和活性锂不可逆损失。这些问题导致硅负极在使用过程中出现库仑效率低下且容量快速衰减的现象。

为解决上述问题,研究人员在不同维度(活性材料、电极和电解质)提出了多种改进策略。实验室研究已证明,LiF在稳定电极/电解质界面上表现出显著效果。与有机组分相比,LiF与硅颗粒的结合较弱,可以缓冲循环过程中负极的应力/应变,从而有效抑制硅负极膨胀。此外,其电子绝缘特性也减少了电解质在负极表面的分解。但是依赖电解液添加剂在负极表面还原分解生成富LiF界面层的传统方法常伴随有副反应产物的生成,不利于硅负极性能的改善发挥。因此如何实现均一LiF保护层在硅基颗粒表面的均匀包覆,以及探寻富LiF界面在实际电池中的作用是开发下一代高能量密度锂离子电池的关键。

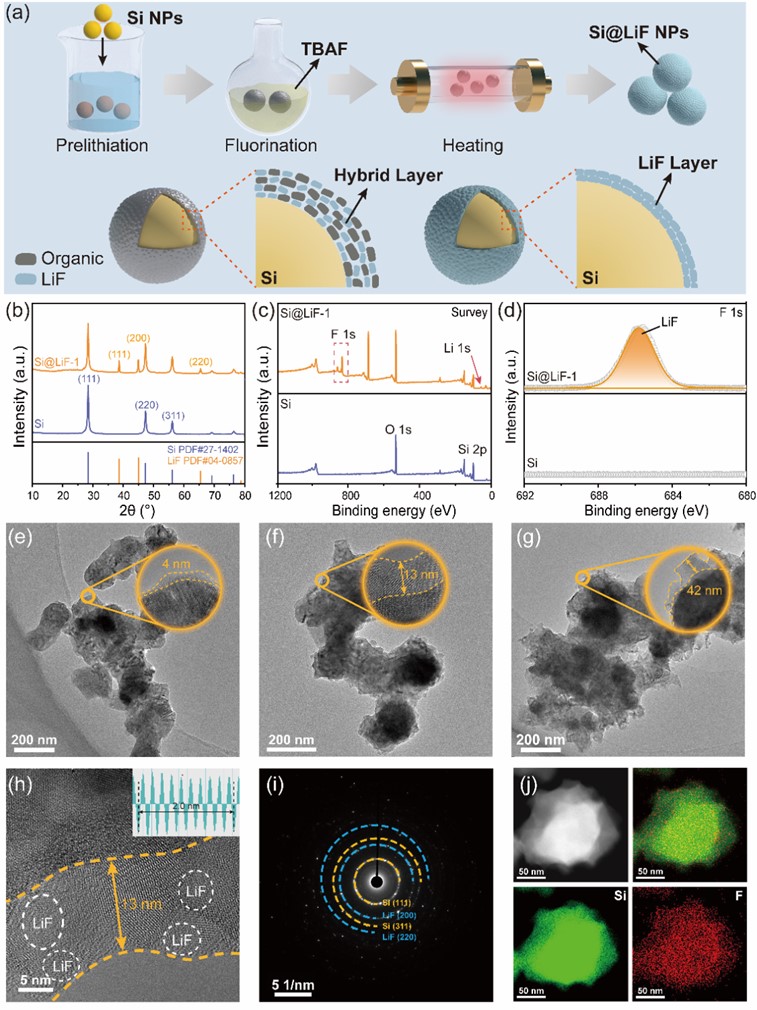

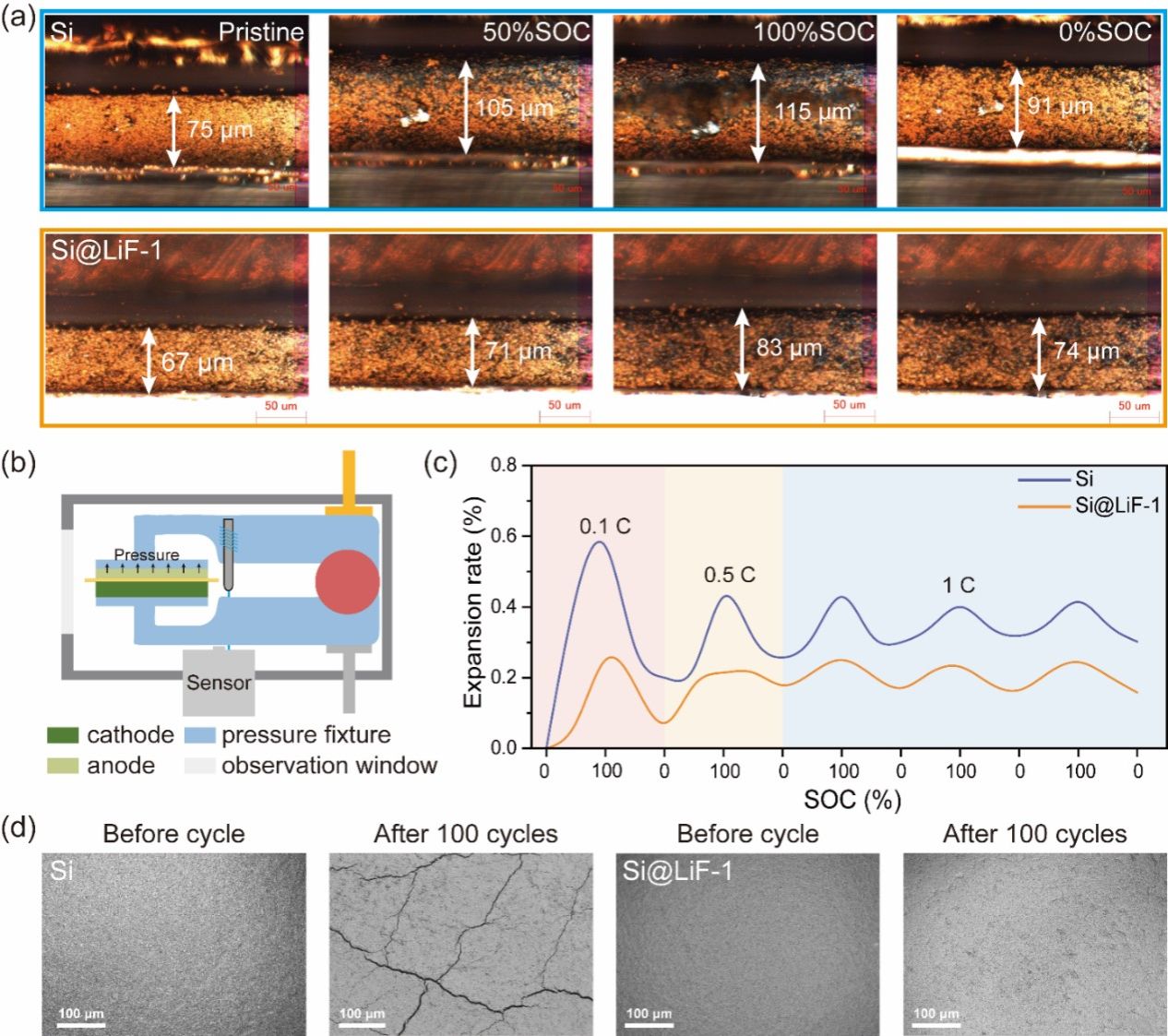

为此,我校孙毅副教授、项宏发教授研究团队提出了一种"预锂化/原位氟化"协同创新策略:利用氟化试剂在预锂化硅颗粒表面的还原反应,构建高纯度、致密堆积的人工LiF界面保护层。通过在扣式半电池和软包全电池中的测试,并结合原位共聚焦光学显微镜和有限元分析计算表明:该LiF保护层不仅能够有效地稳定硅负极/电解质界面,还可以均匀化锂离子通量,促进锂离子在界面传输。这种工程化的界面层在长期循环过程中保持了其结构完整性,有效缓解了硅基电极在充放电过程中的剧烈体积变化。组装的Si/C||NCM811全电池在室温1C下循环1000次后容量保持率达94.5%;60 °C下储存7天容量保持率为94.9%,45 °C循环650次后容量保持率为80.8%。

该工作提出了一种构建负极人工界面层的新策略,为解决高应变负极界面失稳的关键难题提供了新思路,也为开发高能量密度、宽温区范围的锂离子电池提供了理论基础和实验验证。

图1.改性硅基负极制备过程示意图及结构形貌表征

图2.改性前后的硅基负极在循环过程中的形貌演变及膨胀变化

孙毅副教授、项宏发教授研究团队近年在固态锂离子电池关键技术以及科技成果转化方面取得一系列进展,先后开发了高电导率、高稳定的Na0.7La0.7Zr0.3Cl0.4固态电解质和低膨胀、高容量的硅碳负极材料,建设了半固态电解质产线和高性能硅碳负极材料中试线。本研究得到了国家自然科学基金、安徽省重点研发计划、安徽省重大科技项目以及中央高校基本科研业务费专项资金的资助,同时也得到了合肥启宸新能科技有限公司、中国石化上海石油化工研究院的支持。

论文链接:https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2025/EE/D5EE04689K

( 孙毅 刘洋/文 刘洋/图 罗来马/审核)

责任编辑:程婷婷