7月23日,电气与自动化工程学院“赴闽聚焦科技特派员·助力乡村振兴”暑期社会实践团队来到福建省仓山区,在省级科技特派员(以下简称科特派)朱业宝主任的带领下,参观福建省农业科学院水稻研究所,深入感悟“八闽”三农成就,探寻科技助农新天地。

水稻研究所成立于1975年,设有水稻遗传育种、水稻分子育种等五个科研科室,自建所以来,获国家、省部级各类科技成果奖,育成包括福建省首个拥有自主知识产权杂交中稻“荃优212”在内的近300个水稻新品种,研究所有大量科特派,团队成员兢兢业业,刻苦攻关,结出累累硕果,为福建省乃至于国家粮食安全和水稻良种供给提供了坚实保障。

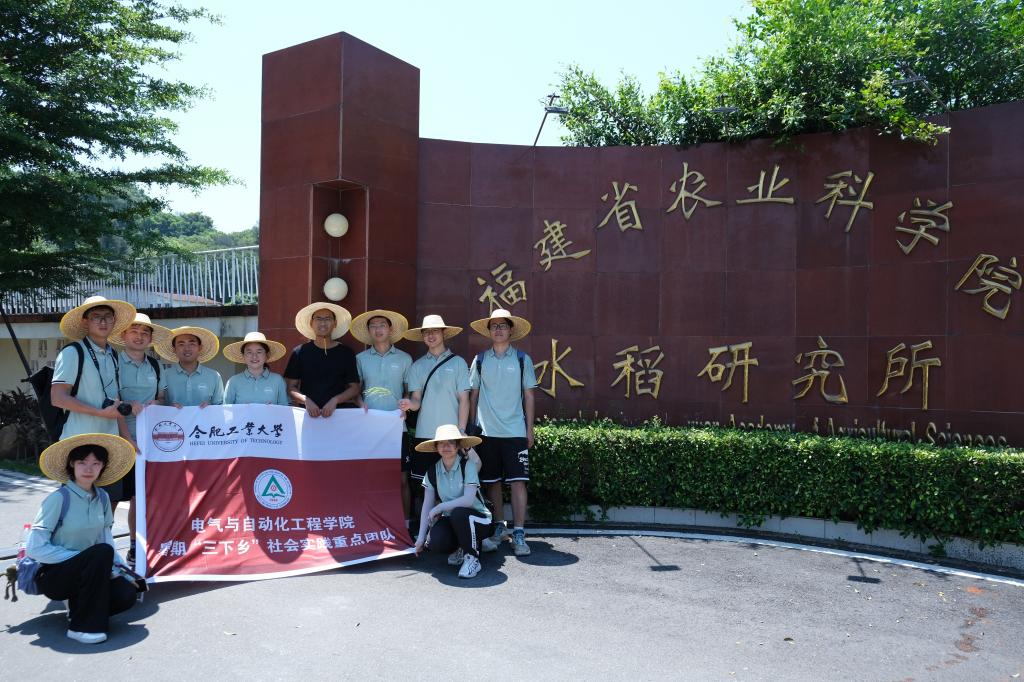

团队来到福建省农业科学院水稻研究所

稻种的收集与保存是水稻种植研究的基石,基石不稳不能立高楼。朱业宝首先带领团队成员来到了福建省稻种质资源库,种库内需要保持零下8到10摄氏度的低温,团队成员穿上厚重的棉衣走进冷库。据朱业宝的介绍,这里保存着近一万份不同的稻种,是从世界各地收集、选育、改良出来的,他还从其中抽出了几份样本为同学们仔细讲解。队员们接过冰凉的玻璃小瓶细细端详,既震撼于种子库品种之多,更感叹于水稻研究者的坚守,从过去一亩稻田产量只有三四百斤到现在一亩近千斤,无数次尝试,无数次失败后再前进。小小的种子似有千斤重,这更是岁月的回馈,科研的硕果。

参观福建省稻种质资源库

告别种库,实践团来到了一个院子里,其中有一块小小的水田,水田上排布着一列列的花盆,花盆中是茁壮生长的稻苗。朱业宝介绍说,这里是筛选培育杂种稻苗的地方,使用花盆种植也是为了更加严谨的进行对照试验,说罢还让同学们观察不同稻苗的区别。随后朱业宝带领实践团来到室外,走进路边的水稻实践基地。这里的稻田有着严谨的划分,不同的水稻有不同的分区,有的覆盖着防鸟网防止被误食,有的安装着高效驱虫装置。何时施肥、插秧,是否人工授粉杂交等都有明确的规定,水稻田间的管理极为细致。朱业宝向团队成员强调,“做科研要更细致,这里的每一株水稻都要保证距离是一样的,才能保证优势水稻品种,而且水稻需要花费七八年才能出一个品种”。团队成员表示,通过这次参观我们能深刻意识到农业工作者对水稻培育工作的认真态度,他们是中国乡村振兴的强心针,也是党中央领导下千万科特派扎根一线的不变初心。

参观水稻试验田

深入水稻实践基地学习

一粒粒种子,就像一个个传承印记,烙印住生物进化的非凡历程,一道道田埂,就像一个个田字格,记录下这片热土上科技农业、绿色农业、质量农业、品牌农业的发展之路。伴随新旧动能转换持续推进,伴随着更多的科学家积极主动地投入到祖国建设一线,更多高精尖科技在农业领域进行研发应用和深化提升,更多科特派在农业基层发挥他们的光和热,而青年力量也应在科特派的征程中发光与添彩。

此次福建省农业科学院水稻研究所实践之旅是为同学们带来诸多感悟的重要一课,旨在让团队成员们深入了解三农精神内涵,实地了解水稻研究硕果,实践体验科技赋农的巨大潜力,牢记科技是第一发展动力,人才是奠基之石,以科技带动乡村振兴,以人才深化振兴新风貌。

(齐梦月/文 吴泽城/图 李丽鹏/审核)

责任编辑:刘红平