近日,我校化学与化工学院刘玉研究员课题组联合奥地利科学与技术研究院Maria Ibáñez教授团队,在近室温热电材料银硒化物性能调控领域取得重要进展。相关研究成果以“Liquid-Solid Interface Reactions Drive Thermoelectric Performance in Ag2Se”为题,发表在国际著名学术期刊《Journal of the American Chemical Society》(美国化学会志)上。我校为第一通讯单位,刘玉研究员为论文第一和通讯作者,Maria Ibáñez教授为共同通讯作者。

热电材料能够实现热能与电能的直接相互转换,在5G通信、物联网设备自供能、可穿戴电子和废热回收等领域具有重要应用前景。长期以来,Bi2Te3基化合物一直是室温n型热电材料的主流选择,但其存在碲资源稀缺、加工工艺复杂以及机械性能较差等问题,制约了其大规模应用。而Ag2Se具有低热导率、较好的机械柔韧性以及环境友好等优势,是近年来备受关注的替代材料。然而,其本征的高载流子浓度、成分不均匀以及在高温相中Ag+高速迁移导致的相稳定性差等问题,严重限制了其性能提升和器件稳定运行。此外,通过固相法合成的Ag2Se常伴随金属Ag等第二相析出,增加载流子浓度、降低Seebeck系数,从而削弱综合热电性能。

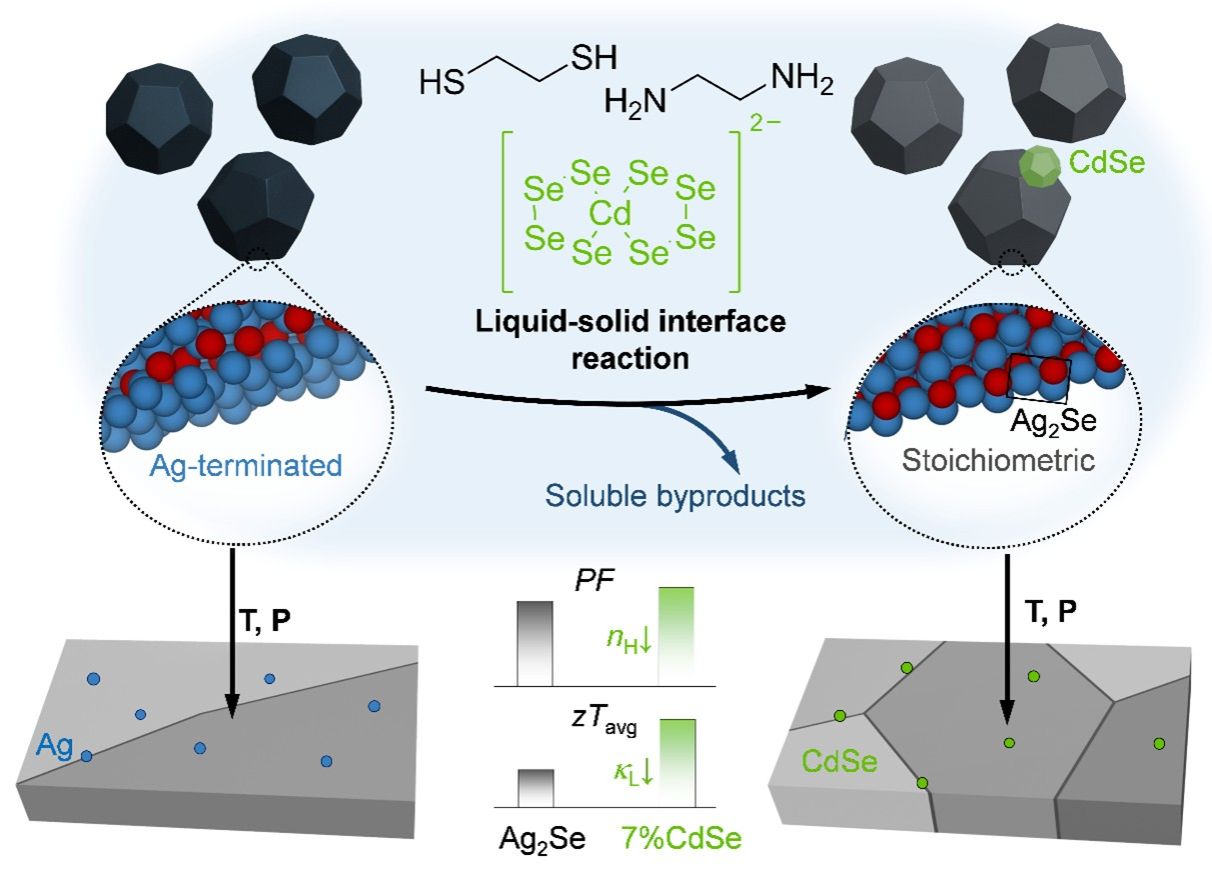

针对上述瓶颈,研究团队提出了一种基于液-固界面反应的后合成调控策略:CdSe分子配合物与Ag2Se颗粒表面Ag+发生选择性取代反应,原位生成新的Ag2Se并同步析出纳米级CdSe晶粒;与此同时,配体中的硫醇-胺体系可将多余的表面Ag转化为可溶性Ag-硫醇盐并有效移除,从根源上避免烧结过程中金属Ag第二相的形成。

图1.Ag2Se与CdSe基配合物在液-固界面反应过程中形成纳米复合材料的机制示意图。

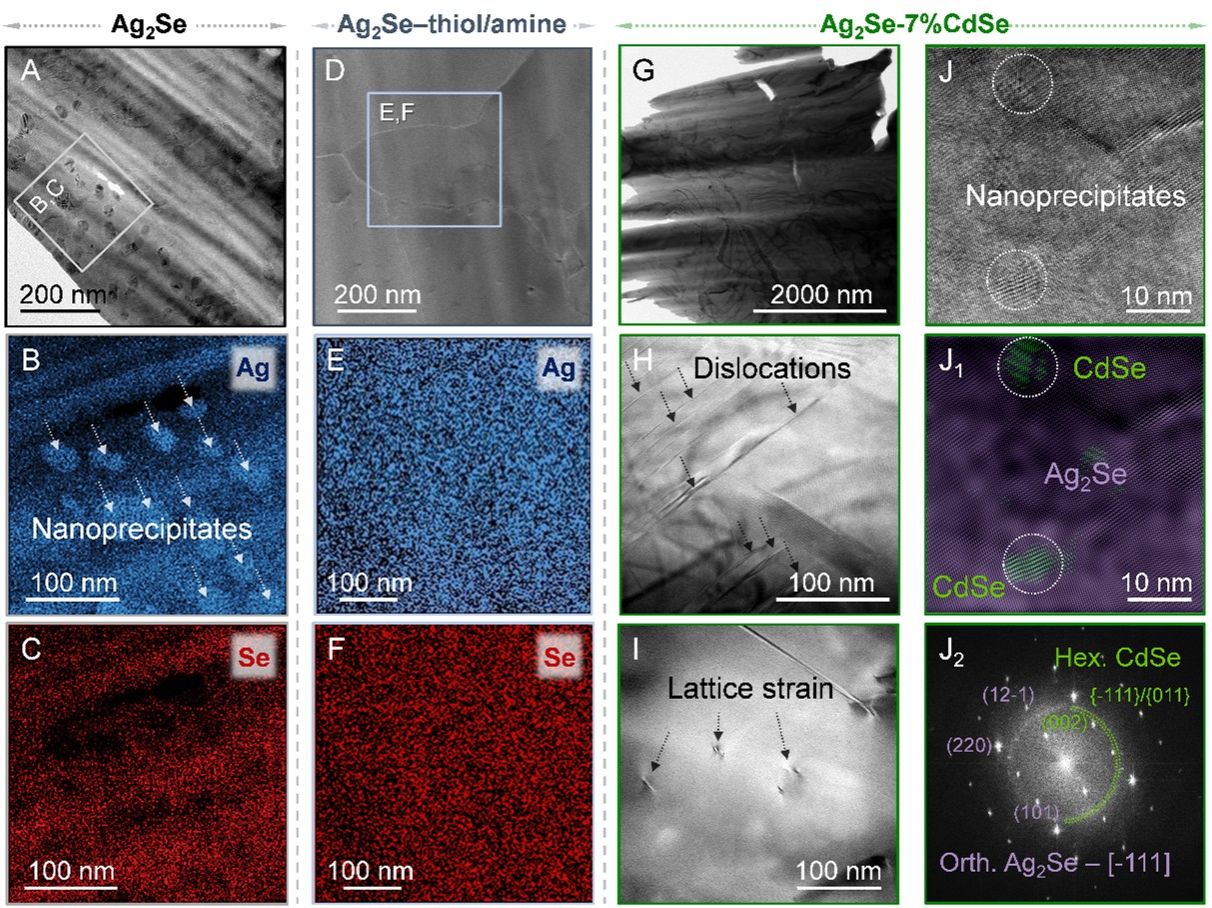

原位透射电子显微镜观察进一步验证了这一界面反应过程及其对微结构演化的影响,清晰揭示了CdSe纳米晶的形成及金属Ag消失的动态过程。该策略不仅保持了主相晶格的完整性,还引入了均匀分布的CdSe纳米弥散相,这些纳米结构可显著抑制Ag+迁移与晶粒生长,并与高密度位错和晶界共同构建多尺度缺陷网络,实现对声子的全谱散射,大幅降低晶格热导率;同时,有效降低载流子浓度并提升Seebeck系数。最终,Ag2Se-7%CdSe纳米复合材料在300-390 K范围内实现了平均zT~1.04的稳定高性能,优于其他报道的Ag2Se基材料,并展现出优异的热稳定性,为低成本、绿色化制备高性能室温热电材料提供了新思路。

图2.不同条件下Ag2Se、Ag2Se-thiol/amine、Ag2Se-7%CdSe样品TEM分析对比图。

该研究工作得到了国家自然科学基金、中央高校基本科研业务费专项资金以及安徽省留学人员创新重点项目等经费的资助,并得到奥地利科学与技术研究院原位透射电子显微镜的支持。

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c11435

(刘玉/文 刘玉/图 张金锋/审核)

责任编辑:程婷婷