近日,我校化学与化工学院郑亚荣研究员与魏海兵教授研究团队联合香港城市大学王振斌教授、中国科学技术大学高敏锐教授研究团队,在阴离子交换膜燃料电池(AEMFC)阳极催化剂研究领域取得重要进展。相关研究成果以“Multigrain Ruthenium Nanocrystals with Enriched (10-11) Facets for Enhanced Hydrogen Oxidation in Anion Exchange Membrane Fuel Cells”为题,发表在学术期刊《先进材料》上。

氢氧燃料电池因其高能效和零碳排放的环保特性,被认为是实现碳中和的重要能源转换技术。近年来,AEMFC因其更低成本和可持续性受到广泛关注,但其阳极氢氧化反应(HOR)在碱性条件下动力学迟缓,即使在铂族金属催化剂上也难以实现高效催化,严重制约了AEMFC的大规模应用。

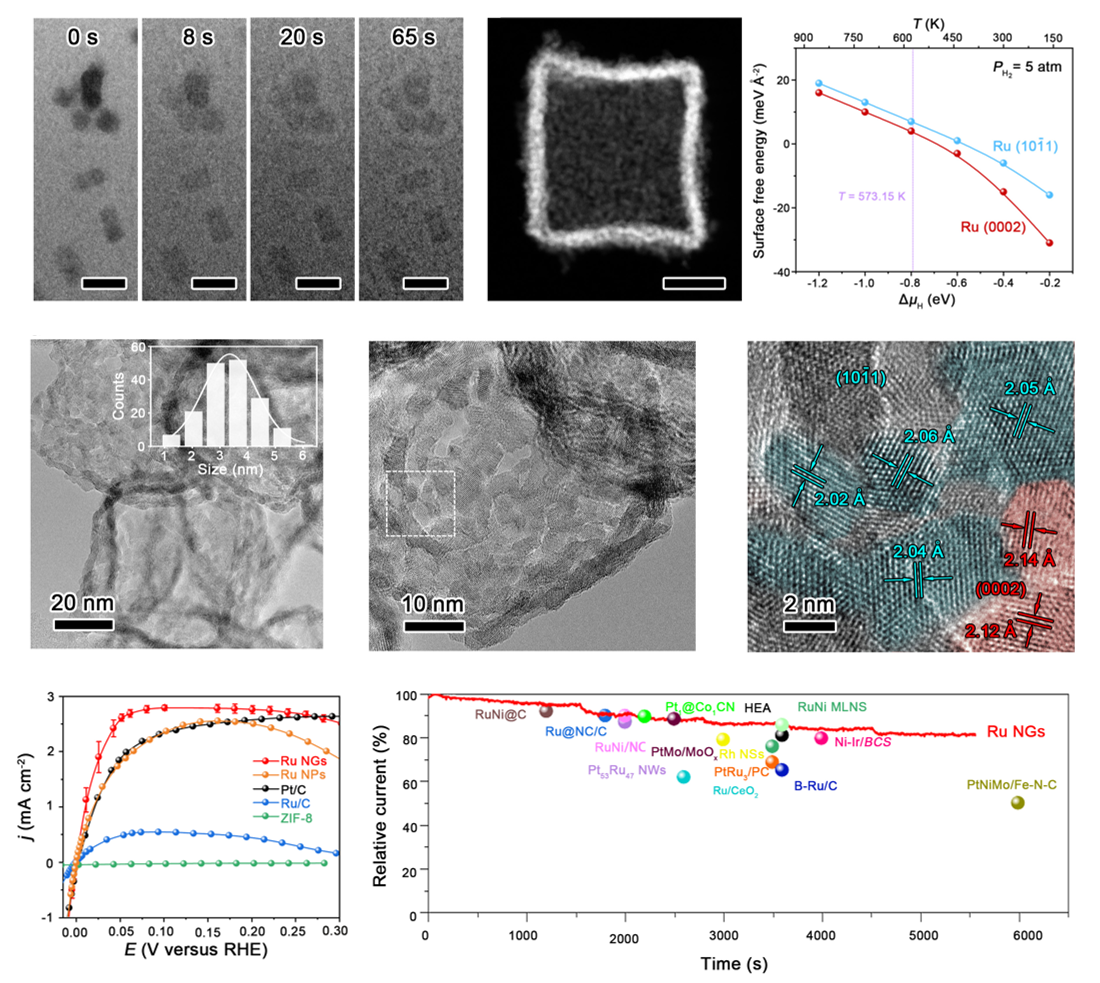

针对这一难题,研究团队创新性地设计并合成了一种开口结构的六方相钌纳米笼(Ru nanocage, Ru NGs)。该催化剂由大量约3.5nm的六方相Ru纳米晶组成,在氢气还原气氛下,形成了丰富的亚稳态(10-11)晶面。此催化剂表现出优异的碱性HOR催化性能,在50mV时的电流密度高达61mA cm-2,为商用Ru/C和Pt/C催化剂的25.6倍和7.8倍,并展现出高达0.3V(相对可逆氢电极)的宽工作电位窗口及优异的CO抗中毒能力。

图1. 原位Ru NGs结构演变表征、结构解析及碱性HOR电催化性能

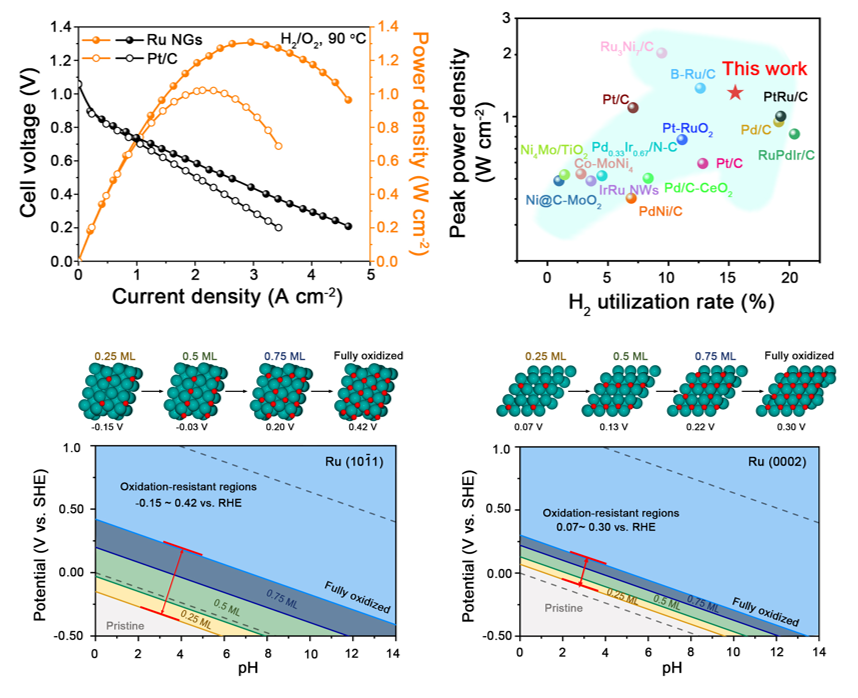

在AEMFC阳极应用中,结合我校自主开发的阴离子交换膜,该催化剂在90℃下实现了H2/O2条件1.31W cm-2、H2/空气条件1.06W cm-2的峰值功率密度,显示出良好的实际应用潜力。结构表征与理论计算表明,氢气热处理诱导形成的(10-11)晶面显著提高了钌表面的氧化能垒,从而改善了HOR稳定工作电压区间。

图2. 高性能AEMFC及理论计算揭示的(10-11)晶面驱动活性提升机制

这一研究为开发高效、低成本、无铂的AEMFC阳极催化剂提供了新的思路,对促进氢能关键技术的发展及实现碳中和目标具有重要意义。

本论文的第一作者为我校化学与化工学院博士生孙贤迪、汪涛以及香港城市大学博士生吴佳舜;通讯作者为我校化学与化工学院郑亚荣研究员、魏海兵教授,香港城市大学王振斌教授以及中国科学技术大学高敏锐教授。

以上研究工作得到了国家自然科学基金、中央高校基本科研业务费专项资金、安徽省留学人员创新项目等经费的资助以及合肥工业大学分析测试中心电镜平台的支持。

论文链接:http://doi.org/10.1002/adma.202505781

(郑亚荣/文 孙贤迪/图 张金锋/审核)

责任编辑:刘红平