5月6日,电子科学与应用物理学院罗林保教授领导的微纳功能材料与器件实验室在光子学领域的顶级期刊 Laser & Photonics Reviews上发表论文 (Laser Photon. Rev. 2016, 10.1002/lpor.201500179, A localized surface plasmon resonance and light confinement enhanced near infrared light photodetector)。该项研究突破了贵金属纳米结构这一传统的表面等离子体材料概念,开创性地制备出一种基于重掺杂金属氧化物半导体的表面等离子体材料,并将这类材料引入适用于通讯波段的近红外纳米光电探测器的结构中,成功得实现了其响应度、探测率、响应速度等器件性能的大幅提升。该论文的第一作者为2013级硕士研究生卢瑞。

表面等离子体(Surface plasmon)是一种电磁表面波。在适当的入射光激发下,金属纳米颗粒表面的自由电子与电磁波耦合产生集体震荡,形成局域表面等离子体共振(localized surface plasmon resonance, LSPR)。局域表面等离子体共振能够通过金属纳米颗粒散射、近场增强以及SPP模增强光吸收等三种方式显著提升光电子器件对入射光的吸收能力,进而显著改善器件的多项性能和参数。研究和开发表面等离子体光电子器件成为当前半导体领域的重要科学热点及前沿之一。

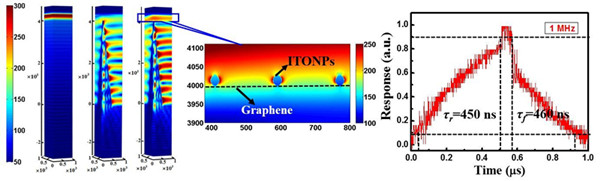

罗林保教授课题组提出一种新型的重掺杂的氧化铟锡(ITO)纳米颗粒来替代传统的表面等离子体材料。光学分析结果显示这种材料在1550-1750nm范围具有明显的LSPR吸收峰,同时其吸收峰的位置可以通过改变ITO颗粒中锡的掺杂浓度达到可控调节。为了实现通讯波段的近红外光的探测器,他们选择合成了掺杂浓度为10%,且LSPR位置在1550 nm的ITO纳米颗粒,并将这类纳米颗粒修饰到具有陷光效应的单层石墨烯-锗纳米锥阵列肖特基结近红外光探测器中。器件的分析结果表明修饰有ITO纳米颗粒的探测器对频率高达1兆赫兹的光信号仍然具有非常好的相应,其响应速度可以达到450纳秒。同时其响应度、开关比、探测器率与未修饰器件相比,亦有大幅提升。进一步的基于有限元方法的理论模拟及器件的能带分析结果显示优异的器件性能可能源于局域表面等离子体共振所引发的热电子注入机理。

此研究成果对于丰富表面等离子体光学的相关理论,发展新型高性能表面等离子体光电子器件(如太阳能电池、光电探测器、发光二极管等)具有十分重要的指导意义。

该工作得到国家自然科学基金委、合肥工业大学春华计划的资助。

文章链接 (DOI 10.1002/lpor.201500179):

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lpor.201500179/abstract