8月19日,生物与医学工程学院在无机纳米材料与脂质体的生物界面化学研究取得的科研成果,在国际化学类期刊德国应用化学(Angewandte Chemie International Edition)上在线发表(DOI: 10.1002/anie.201606603)。

这项名为“金属氧化物与脂质:磁性脂质纳米颗粒展示DNA和蛋白(Profiling Metal Oxides with Lipids: Magnetic Liposomal Nanoparticles Displaying DNA and Proteins)”的研究成果,第一单位为我校生物与医学工程学院,我校“青年黄山学者”王峰博士为该论文的第一作者,在我校兼职教授、加拿大滑铁卢大学化学系及纳米技术研究所Juewen Liu(刘珏文)教授的指导下合作完成。

纳米材料与生物膜的相互作用,影响纳米材料在生物医用的各个环节,是目前生物医学领域亟待解决的关键问题。脂质体是由磷脂双分子层组成的单层或多层微囊,类似生物膜双分子层的结构,在一定程度上模拟了细胞膜的功能。研究人员通过研究纳米材料与脂质体的相互作用,系统探索了纳米材料与生物膜相关的细胞内吞、细胞膜孔的形成等过程,为其进一步在生物传感器、药物递送、癌症早期诊断与治疗等方面的应用提供了重要的理论及实验依据。

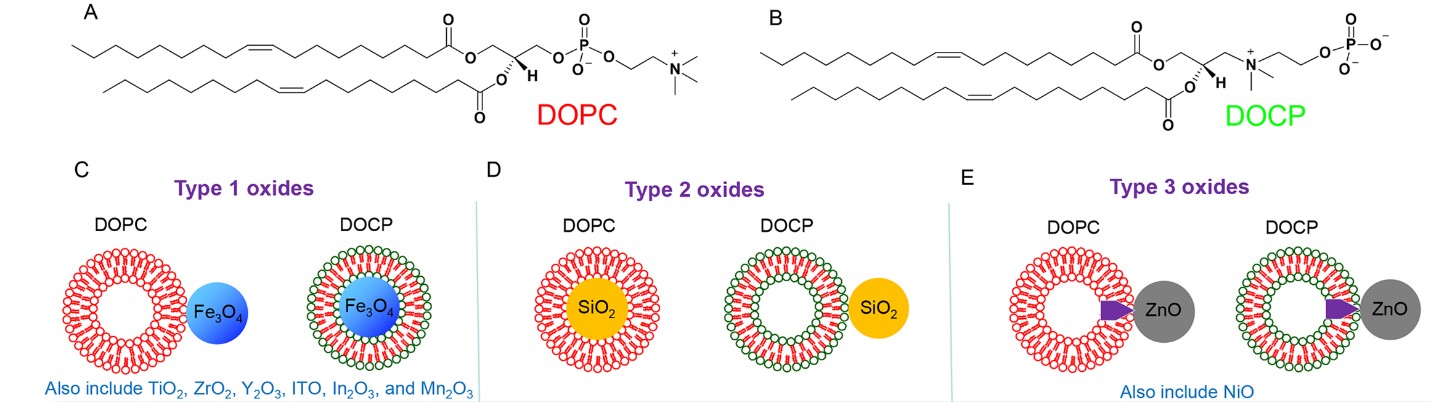

金属氧化物纳米材料在生物医学领域具有广泛的应用前景,王峰博士等利用组成细胞膜的重要成分-磷脂胆碱(Phosphatidylcholine,PC)和自然界并不存在的胆碱磷脂(Choline Phosphate,CP)分子,系统地研究了两种不同的脂质分子自组装形成脂质体与10种金属氧化物的相互作用方式。研究通过荧光光谱、冷冻电镜等手段,证实了由于立体位阻效应,磷脂中裸露在亲水端最外层的胆碱基团阻碍了磷脂分子在金属氧化物表面脂质双层的形成。在此基础上,该研究将纳米颗粒与脂质体的相互作用归为如下三类:(1)仅PC在纳米颗粒表面重新组装;(2)仅CP在纳米颗粒表面重新组装;(3)PC和CP均可在纳米颗粒作用下重新组装(图一)。通过调控脂质亲水头部的结构,精确地实现了脂质体在金属氧化物纳米颗粒表面的吸附或脂质双层的形成,为其在纳米医学和生物传感器等领域的应用提供了实验依据。

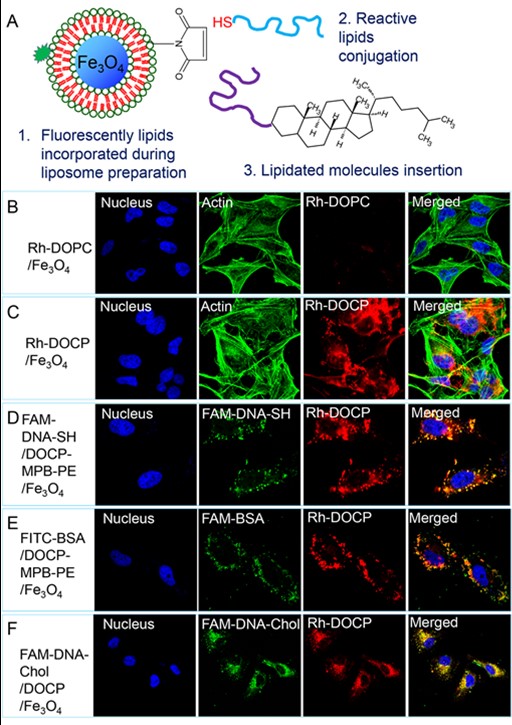

王峰博士等研究人员还进一步以四氧化三铁磁性纳米颗粒与胆碱磷脂为例,在人子宫颈癌细胞(Hela)上,系统地研究了这种脂质包被的磁性核壳纳米颗粒在荧光分子标记、DNA、蛋白分子的修饰上的应用(图二)。

该成果将有助于人们深入理解脂质亲水头部与纳米材料相互作用的生物物理特性,揭示脂质-纳米材料的跨膜机制和胞内命运。上述研究得到了国家自然科学基金委、合肥工业大学启动基金、加拿大自然科学和工程研究理事会(NSERC)的支持。

王峰博士2012年博士毕业后在加拿大滑铁卢大学(University of Waterloo)化学系及纳米技术研究所从事博士后研究,导师为Juewen Liu(刘珏文)教授。2016年入选合肥工业大学“黄山青年学者”人才引进计划(教授)。王峰博士近年来一直致力于利用分析化学的手段研究纳米-生物界面的工作,在纳米材料与脂质体、细胞膜、免疫屏障的相互作用等领域积累了大量的工作经验并取得一系列创新性成果。目前已在国际学术期刊发表35篇学术论文,其中以第一和共同第一作者身份在Adv. Mater.(1篇,IF: 18.96),ACS Nano(1篇,IF: 13.334),J. Am. Chem. Soc.(1篇,IF: 13.038),Angew. Chem. Int. Ed.(1篇,IF: 11.709),Small(2篇,IF: 8.315),Nanoscale(4篇,IF: 7.76),Chem. Commun.(1篇,IF: 6.567),Anal. Chem.(1篇,IF: 5.886)等国际期刊上发表16篇学术论文(IF 5-10的8篇,IF>10的4篇),SCI论文引用次数900余次。多篇学术论文入选国际学术期刊的most-accessed article,其中,以第一作者发表在ACS Nano的论文引用次数达340次(Google Scholar数据),并入选ISI Web of Knowledge: ESI “Highly Cited Paper”。目前在研课题包括国家自然科学基金面上项目(主持)、青年科学基金项目(主持)、合肥工业大学黄山青年学者启动基金(主持)。

相关论文链接:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201606603/abstract

图一:(A)DOPC和(B)DOCP脂质的化学结构;金属氧化物与脂质体作用的三种类型:(C)仅CP在纳米颗粒表面重新组装;(D)仅PC在纳米颗粒表面重新组装;(E)PC和CP均可在纳米颗粒作用下重新组装。

图二:(A)脂质包被四氧化三铁表面配体结合的三种方式;Hela细胞内吞(B)Rh-DOPC/Fe3O4;(C)Rh-DOCP/Fe3O4;(D)FAM-DNA-SH/DOCP-MPB-PE/Fe3O4;(E)FITC-BSA/DOCP-MPB-PE/Fe3O4;(F)FAM-DNA-Chol/DOCP/Fe3O4。注:蓝色为细胞核;绿色为细胞骨架或荧光素;红色为定位脂质的罗丹明染料。