加强铜金矿产资源的科学研究和找矿勘查工作,确保国家铜金资源的安全供应,是当今地球科学面临的重要任务。斑岩型铜金矿床是全球最重要的铜金矿床类型之一,也是矿山企业和矿床学家最青睐的勘查和研究对象,长期以来被认为主要形成于与洋壳俯冲作用相关的岛弧或陆缘弧环境。然而,近年来的研究表明,斑岩型铜金矿床也可产于非弧环境中,如后俯冲、碰撞造山及陆内环境。这类非弧型矿床由于缺乏洋壳俯冲所提供的外源氧化剂,其成矿岩浆如何获得高氧化性并释放金属,一直是国际矿床学研究的核心科学问题。

近日,我校资源与环境工程学院周涛发教授团队联合加拿大湖首大学、澳大利亚塔斯马尼亚大学、澳大利亚国立大学以及中国科学院地球化学研究所等单位,在国际著名期刊《通讯-地球与环境》(Communications Earth & Environment)发表了最新研究成果,题为“Metal scavenging by sulfide oxidation in porphyry copper deposit root zones”。该研究以长江中下游成矿带的沙溪斑岩型铜金矿床为研究对象,综合运用全岩地球化学、矿物化学及同位素等多种手段,系统揭示了非弧环境下岩浆氧化与金属富集之间的耦合机制。

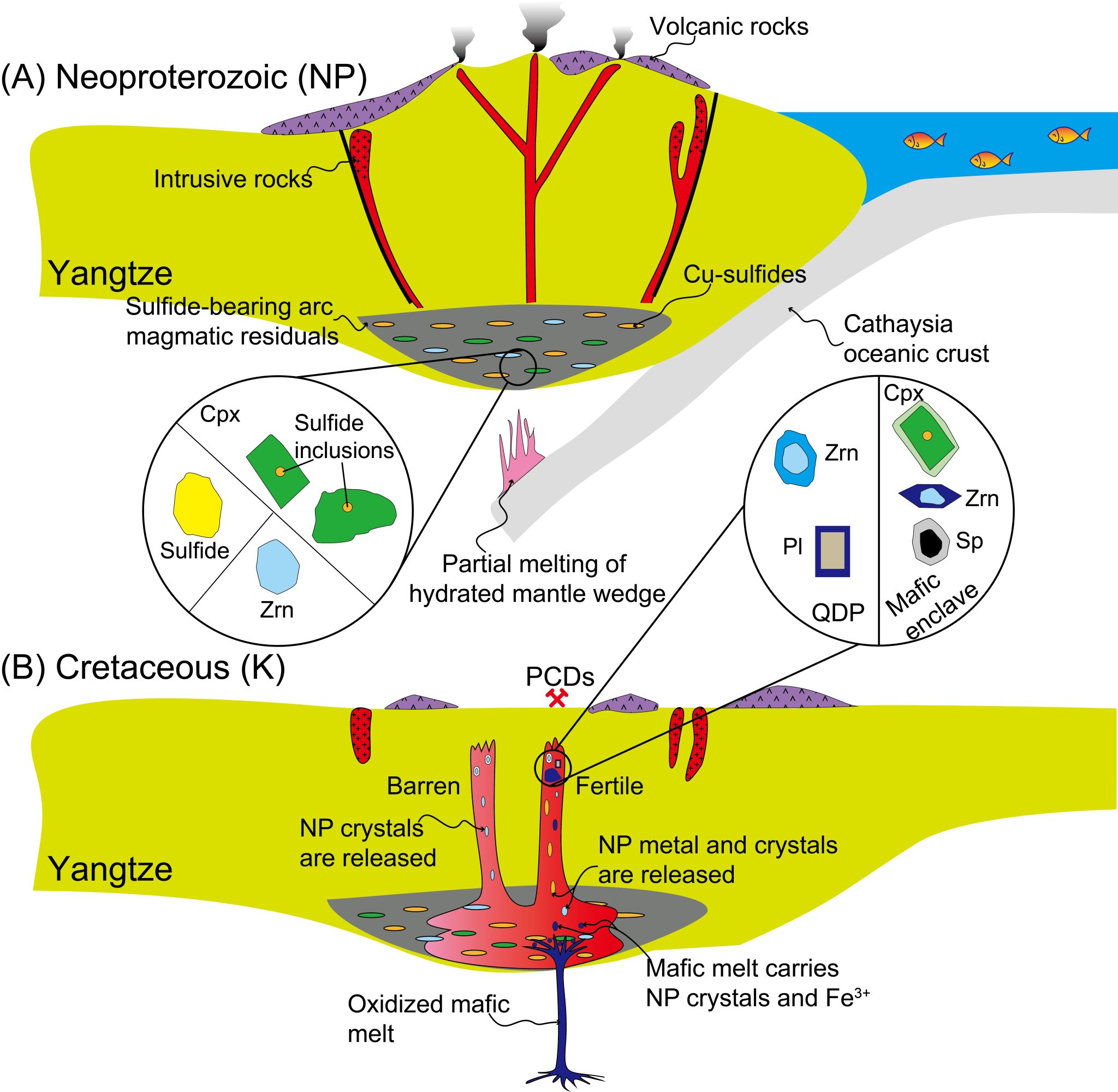

研究表明,沙溪矿床根植于一个富硫化物、偏还原的新元古代弧岩浆下地壳,该地壳单元富集了大量铜和金等金属。在白垩纪时期,一股新的高氧化性基性岩浆侵入并“冲刷”了这一还原性根区,使其中的硫化物发生氧化分解,释放出铜、金等金属元素,并随岩浆迁移至上地壳形成成矿岩体。这一过程的证据被完整地记录在辉石、锆石、尖晶石及斜长石的生长环带中。

研究指出,富金属较还原的下地壳或岩石圈地幔虽然是形成非弧型斑岩矿床的必要条件,但并不足以单独形成斑岩铜金成矿系统。只有当新的高氧化性岩浆注入并与其发生反应时,才能实现金属的氧化释放与向上转移。这一发现不仅揭示了非弧环境下岩浆氧化的内在驱动力,为理解地壳深部金属再活化与迁移提供了新的理论框架,也为非弧环境斑岩型铜金矿床的找矿勘查提供了新的理论支持。

合肥工业大学资环学院王世伟副教授为该论文的第一作者兼通讯作者,澳大利亚国立大学Michael Anenburg博士为共同通讯作者,合肥工业大学为第一通讯单位。该研究得到了国家自然科学基金面上项目、重点项目及国家重点研发计划的联合资助。

论文网址:https://www.nature.com/articles/s43247-025-02830-z

(王世伟/文 王世伟/图 南国君、黄明永/审核)

责任编辑:刘红平